“Tolong sampaikan agar cerita ini tidak usah dibaca karena membuang waktu, pikiran, dan tenaga. Sungguh hanya suatu omong kosong belaka. Mohon maaf sekali lagi untuk permintaan tolong ini. Maaf, beribu-ribu maaf.”

-Togog

Saya selalu menganggap Seno Gumira Ajidarma semacam titisan Walmiki. Bahkan, mungkin mengungguli Walmiki yang lebih dulu menulis epos Ramayana pada abad kelima. Seno tentu saja dilahirkan jauh setelahnya—beruntunglah ia, sehingga punya kesempatan untuk merangkai kembali kisah cinta Rama dan Shinta semau-maunya.

Ia pun membolak-balik, menjungkir kisah kepahlawanan itu ke segala arah hingga melahirkan gagasan-gagasan gemilang. Bagaimana kalau Shinta yang sedang mengandung meninggalkan Rama karena kecewa terhadap suaminya yang tukang curiga? Bagaimana kalau Shinta bertemu Walmiki? Bagaimana kalau Satya dan Maneka, jelata yang merana, memburu Walmiki demi menggugat nasib? Bagaimana kalau para tokoh Ramayana malah menjumpai Walmiki, sang pengukir cerita?

Jawabannya ada dalam Kitab Omong Kosong yang ditulis Seno Gumira Ajidarma. Saya membacanya pertama kali dalam kuliah Pengkajian Cerita Rekaan, buku ini jadi tugas akhir. Saya terkejut kala itu, sungguh, kisah dalam buku ini membuat pemahaman saya terhadap semesta Ramayana sebelumnya remeh belaka. Betapa luas misteri yang ditawarkan Kitab Omong Kosong. Saya pun semakin mengenal Rama, memuja Shinta, menjunjung Hanoman.

***

Pada pertengahan tahun 2009 saya menginjak Bali untuk kali pertama. Sebuah pengalaman yang tentunya asyik dikenang-kenang hingga bertahun-tahun kemudian. Berada di tempat yang disebut-sebut Pulau Dewata. Dan sampai pula saya di Uluwatu, titik paling selatan di Pulau Bali, yang terkenal dengan puranya yang dikelilingi hutan, rumah bagi wanara.

Saya teringat pada Hanoman, dan kisah masa kecilnya ketika belajar terbang dari Bhatara Bayu—tanpa tahu bahwa ia adalah anaknya. Monyet-monyet kecil berlompatan di ranting. Sesekali menghampiri pengunjung. Saya berjalan melewatinya.

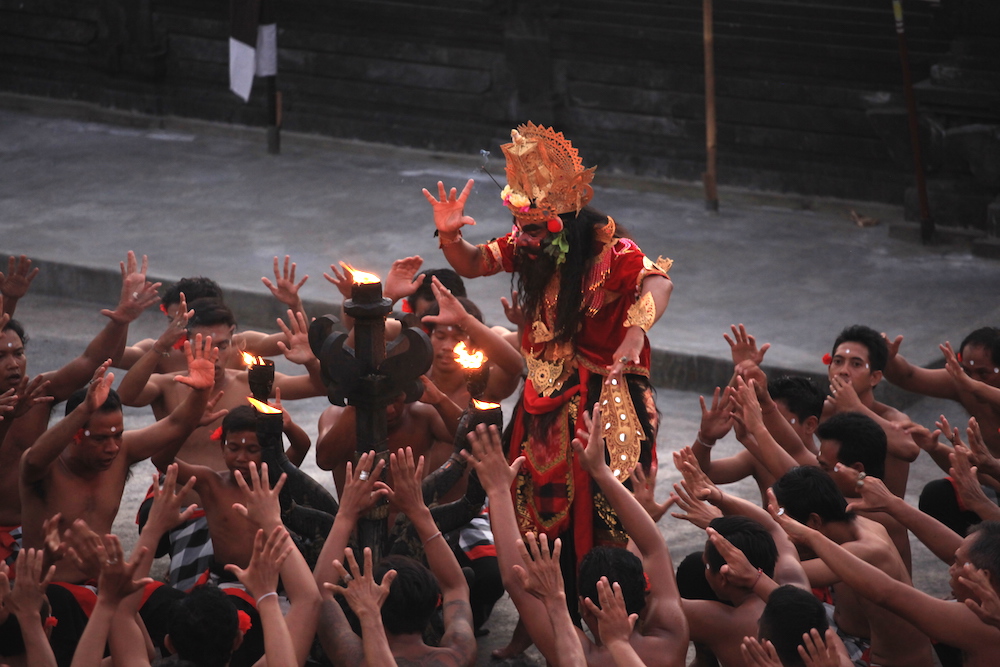

Komplek Pura Uluwatu merupakan salah satu tujuan terpopuler di Bali. Semua brosur paket perjalanan menawarkan pengalaman menikmati matahari terbenam di tanjung ini. Saya pun, yang waktu itu sudah menjadi pemuja matahari terbenam alih-alih terbit, memutuskan untuk mengunjunginya. Pula menonton pertunjukan Tari Kecak yang merupakan atraksi utamanya. Waktu itu tiket masih tujuh puluh ribu. Penonton duduk mengelilingi tempat pertunjukan yang berbentuk amfiteater.

Kesan pertama menonton Tari Kecak, tari tradisional Bali yang identik dengan pelafalan “cak cak”, adalah kagum—tiada instrumen musik yang dipakai! Pertunjukan ini semakin dramatis dengan langit jingga yang melatarinya. Tak lama setelah matahari membakar langit, Hanoman pun dibakar oleh lawannya.

Lalu, tanpa direncanakan saya menonton pertunjukan Tari Kecak di Uluwatu untuk kedua kalinya. Kali ini luar biasa ramai, penonton memenuhi tempat duduk, bahkan hingga anak tangga. Udara pengap seketika. Kepala-kepala menyembul menghalangi pandangan, belum lagi layar telepon genggam sebesar papan tulis. Saya seperti berada di arena konser musik.

Wah, sebegitu dahsyatnya daya tarik pertunjukan tari yang mengisahkan percintaan Rama dan Shinta? Apakah mereka juga sudah membaca Kitab Omong Kosong? pikir saya ngaco.

Dan seperti yang saya duga, pertunjukan ini tetap menampilkan perpaduan sempurna antara seni tari dan seni lukis alam di latarnya. Tapi, apa yang dilakukan Hanoman dengan melompat ke bangku penonton untuk berswafoto? Saya mengulang-ngulang pengalaman pertama saya, hm, dulu Hanoman hanya melompat ke arah penonton seperti… menakut-nakuti(?).

Tiba-tiba saya merasa ganjil, saya tidak merasakan katarsis seperti dulu. Apakah indra perasa saya sudah tumpul? Apakah saya tak mampu menikmati keindahan sebagaimana adanya? Mengapa pertunjukan ini bak parodi semata, ataukah memang begitu sejak awal?

Seorang kawan pernah berceloteh, bahwa ketika sebuah kelompok seni tari tradisional Bali diundang untuk pentas di hotel-hotel, nilai magis tari itu dirasa sirna. Tak ada taksu. Ya, anggaplah pertunjukan semata. Sebuah rekreasi.

Tari Kecak dengan lakon pewayangan konon diciptakan oleh Wayan Limbak—jangan-jangan ia titisan Walmiki pula?—sekitar tahun 1930-an. Saat itu ia membawa kelompok tarinya berkeliling dunia untuk memperkenalkan Tari Kecak. Ada pula yang menyebutkan awalnya Kecak merupakan Tari Sanghyang, tarian sakral yang dalam prosesinya akan menghadirkan roh leluhur ke dalam tubuh sang penari. Yang kemudian menjadi penyampai pesan sang Dewata.

Saya pun bertanya-tanya, apakah pertunjukan Tari Kecak punya taksu? Entah juga, saya bukan pakar seni tari, saya hanya tukang bual. Kawan Togog. Bolehkah saya berbual-bual seperti, misalnya, tentang kegundahan yang saya rasakan saat menonton Tari Kecak.

Seorang penonton, entah lokal atau asing, menghambur ke arah Shinta bahkan sebelum Tari Kecak diakhiri. Yang lain berebutan menyusul. Suasana kacau balau. Saya berandai-andai ini ulah Rahwana, ia mengirim awan teluhnya untuk menggempur Uluwatu.

Ya, bagaimana pun, seni adalah seni. Tari Kecak adalah seni adiluhung. Saya tak boleh banyak keluh. Tak layak menuntut ini dan itu. Mungkin manusia-manusia ini begitu terpesona dengan kecantikan Shinta, seperti adanya Rahwana.

Ah, mungkin lebih baik saya mengejar Walmiki, dan bertanya apakah semua ini omong kosong semata?

Bali adalah destinasi terakhir yang dituju dalam acara Social Media Trip & Gathering 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia (www.indonesia.travel). Temukan foto-foto dan video perjalanan ini di Twitter dan Instagram melalui tagar #PesonaIndonesia dan #SaptaNusantara