Selain festival bunga Shibazakura, kawasan Gunung Fuji juga memiliki daya tarik lainnya. Sebuah hutan yang bernama Aokigahara, lengkapnya Aokigahara Jukai (Sea of Forest) atau yang lebih terkenal disebut The Black Forest dan The Suicide Forest. Dari tempat festival Shibazakura, saya kembali ke Kawaguchiko Station karena harus menumpang bus lain yang bernama Retro Bus. Saya tiba di stasiun sekitar pukul tiga sore, lalu teringat kalau belum makan apa pun. Karena kaki pegal dan perut keroncongan, saya pun singgah di Fujiyama Café di stasiun dan memesan Vegetable Udon. Harganya 580 yen dan lumayan enak, saya menyantapnya lahap.

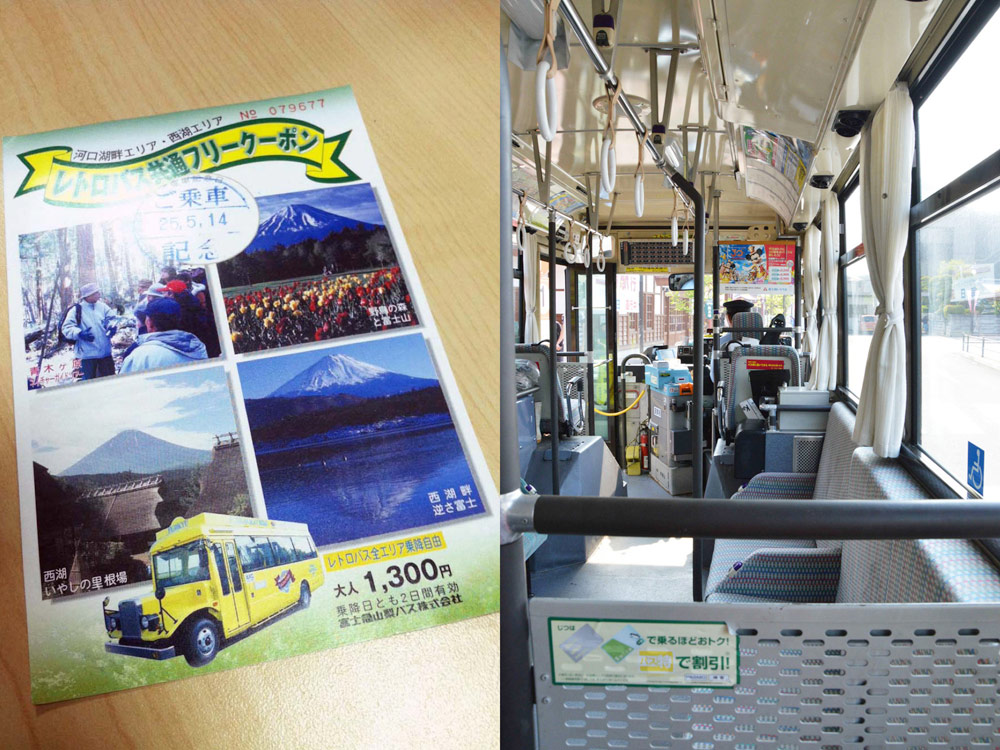

Beres makan, saya menghampiri loket yang menjual tiket bus untuk tur keliling kawasan Fuji Five Lakes yang berada di Prefektur Yamanashi. Saya membeli tiket Retro Bus tujuan Saiko-Aokigahara seharga 1.300 yen untuk pergi-pulang. Sayangnya, busnya baru saja berangkat. Terpaksa saya menunggu hampir tiga puluh menit. Saya agak cemas karena hari semakin petang. Malamnya saya harus kembali ke Tokyo untuk mengejar bus ke Kyoto pukul sebelas malam.

Retro Bus berwarna putih pun datang. Saya langsung menempati kursi paling depan. Rute bus ini mengelilingi Lake Saiko dan di situlah Aokigahara berada. Objek wisata yang terkenal di sekitarnya adalah Bat Cave (Komoriana), Wind Cave (Fuketsu), dan Ice Cave (Hyoketsu). Ada juga Lava Cave yang berada di dekat Fuketsu. Semuanya terbentuk setelah Gunung Fuji meletus ratusan tahun silam.

Perjalanan rupanya cukup jauh, sekitar satu jam lebih mengelilingi danau yang dipunggungi bukit menghijau. Kawasan ini sangat indah dan terlihat jajaran vila mewah lengkap dengan speed boat. Rasanya ingin sekali turun di Lake Saiko, tapi saya harus turun di Fuketsu.

Setelah danau menghilang, bus melewati jalan sepi yang dirimbuni pohon di kanan dan kiri. Ternyata, sepanjang jalan ini sudah merupakan kawasan hutan horor itu. Saya tiba-tiba deg-degan melihat petunjuk jalan bertuliskan Aokigahara. Ya, saya sudah menyelidiki berbagai cerita tentang Aokigahara. Sejak awal merencanakan trip ke Jepang, saya memang berniat berkunjung. Penasaran betul dengan kisah hutan yang menjadi inspirasi cerita fiksi dan film itu.

Aokigahara adalah hutan seluas 35 kilometer persegi yang berada di kawasan barat daya kaki Gunung Fuji. Hutan ini dahulu dilewati oleh lava gunung yang meletus sehingga tanahnya mengandung batu vulkanik dan tidak dapat dihuni oleh hewan. Karena pepohonan yang begitu rapat, angin pun tidak bisa tembus. Hutan ini berada di urutan kedua setelah Golden Gate Bridge (San Fransisco) sebagai tempat bunuh diri dengan korban terbanyak!

Konon, sisa-sisa zat vulkanik dianggap dapat mengacaukan fungsi kompas dan GPS di sini. Pepohonan yang rimbun dan serupa membuat orang yang masuk sangat mudah dan sering tersesat. Berputar-putar melewati jalan yang sama. Tidak disarankan bagi pengunjung untuk keluar dari jalur resmi yang dibuat oleh dinas pariwisata setempat. Lalu, mengapa orang bunuh diri di sini? Ya, barangkali karena tempat ini bagaikan labirin yang siap menyesatkan manusia. Sangat sesuai untuk orang yang tidak ingin keluar lagi.

Alkisah, tren bunuh diri di Aokigahara diperkirakan berawal semenjak terbitnya novel Nami No Tou (Tower of Waves) karya Seicho Matsumoto pada tahun 1960. Novel ini mengisahkan pasangan yang bunuh diri di Aokigahara karena cinta yang tak sampai. Orang-orang pun mengikuti modus itu. Sejak tahun 1988 diperkirakan sekitar 100 orang tewas di sini setiap tahunnya. Aokigahara juga diyakini berhantu karena pada abad ke-19 menjadi tempat pembuangan orang-orang yang sudah tua, untuk dibiarkan mati kelaparan. Ritual ini disebut Ubasute dan umum dipraktikkan ketika masyarakat menderita kemiskinan dan kelaparan.

Jika memasuki hutan lebih dalam, kita bisa menemukan sisa-sisa sepatu, pakaian, atau benda peninggalan korban bunuh diri. Kalau sedang sial, kita juga bisa menemukan tubuh yang mulai membusuk ataupun tengkorak. Tali-tali bergantungan dan botol pil mewartakan cara mereka bunuh diri. Banyak pula tali atau selotip yang ditempel di pohon untuk menandai jalan yang sudah dilewati.

Katanya, orang-orang yang hendak bunuh diri meninggalkan tanda-tanda itu kalau-kalau mereka urung bunuh diri. Tekanan finansial dan sosial di Jepang memang sangat tinggi dan dianggap menjadi penyebab utama kasus bunuh diri. Apalagi, secara historis bunuh diri (harakiri) pernah menjadi bentuk kehormatan atau tanggung jawab bagi bangsa Jepang. Karena itu, ada anggapan bahwa bunuh diri bukanlah pelarian, melainkan tanggung jawab.

Saya pun turun seorang diri di Halte Fuketsu. Ada sebuah toko merangkap kafetaria yang menjual suvenir dan makanan di dekat pintu masuk menuju hutan. Suasana sangat hening. Saya memasuki toko dan bertanya mengenai Aokigahara. Ibu pemilik toko menyarankan ke Gua Angin atau Lava saja karena tidak ada apa-apa di Aokigahara. Yah, padahal dua-duanya memang di dalam Aokigahara juga, sih.

Saya keluar toko dan jalan masuk menuju Hutan Bunuh Diri itu terlihat jelas. Bismilah.

Akhirnya, saya menginjakkan kaki di Aokigahara. Rasanya senang dan janggal. Senang karena keinginan saya tercapai. Janggal karena hutan ini benar-benar senyap. Tidak ada suara sama sekali. Suara burung pun nihil. Padahal, jaraknya baru beberapa meter dari pintu masuk. Jantung saya mulai berdebar. Di kanan dan kiri terlihat pepohonan rimbun dan bebatuan sisa luapan vulkanik. Di beberapa pohon terdapat papan bertulisan Jepang, mungkin semacam peringatan (saya tidak tahu artinya). Saya memutuskan mengeluarkan kamera dan jeprat-jepret, cuma berani mengambil beberapa foto. Sungguh, rasanya semakin ngeri melihat hutan ini dari balik lensa.

Saya buru-buru melangkah dan sekitar dua puluh meter (atau lebih) kemudian terlihat loket masuk gua. Saya bertanya kepada sang bapak petugas. Gua akan tutup sekitar tiga puluh menit lagi. Saya pikir lebih baik batal ke gua karena saat itu pun hutan sudah sangat gelap.

Jadi, sekitar satu kilometer dari gua itu adalah bagian hutan yang tak terjamah. Di situlah orang mulai tersesat dan mencari pohon untuk menggantungkan tali dan nyawa.

Saya pun undur diri. Ternyata, perjalanan keluar terasa lebih menegangkan dari sebelumnya. Saya merasa seperti mendapat dorongan untuk segera berlari. Suasana senyap namun ganjil, desau angina tak terasa. Kalau di film-film, biasanya sesuatu yang mengerikan akan muncul setelah keheningan ini. Jujur, saya agak ngeri. Seorang diri. Hutan ini seperti memiliki aura kelam yang membuat orang merasa tertekan. Sepuluh menit saya memaksakan kaki untuk melangkah cepat. Dan gagal, saya malah berjalan semakin lambat. Tidak berani menengok ke belakang.

Begitu sampai di luar, saya merasakan kelegaan luar biasa. Buru-buru saya berlari menyeberangi jalan menuju halte. Apes, bus baru akan datang tiga puluh menit lagi. Saya berdiri seorang diri di halte tak berpenghuni. Memandang Aokigahara tepat di hadapan. Entah mengapa, angin di luar malah sangat kencang (di dalam hutan pohon pun bergeming). Saya merapatkan mantel dan menggoyang-goyangkan kaki agar tidak kedinginan.

Lima menit. Sepuluh menit. Lima belas menit. Bus belum datang juga.

Seorang diri di halte. Di depan Aokigahara. Dingin menusuk. Saya panik. Apalagi saat tahu bahwa toko satu-satunya di situ sudah tutup. Saya sempat berpikir untuk minta tebengan mobil yang lewat.

Saya semakin kedinginan dan tiba-tiba merasa mual. Pusing dan mual. Dan akhirnya saya muntah. Nasib udon tadi pun berakhir di aspal dingin.

Setelah tiga puluh menit, bus datang. Rasanya seperti mendapat lotere, begitu menggembirakan. Saya menenangkan diri di dalam hangatnya bus. Mengeluarkan obat sakit kepala dari dompet dan meminumnya. Sungguh pengalaman yang aneh. Mungkin saya paranoid, tetapi Aokigahara begitu suram. Seperti menularkan keputusasaan orang-orang yang memutuskan mengakhiri hidupnya di sana.

Ya, andai saya ke sana bersama seorang teman, mungkin tidak akan secemas itu.